相続人がいない場合、または相続人以外の人や団体に遺産を残したいときには、「遺贈」を行うことでその想いを実現できます。具体的には、遺言書にその旨を書き記し残すことです。

今年は相続法の改正があり自筆証書遺言が法務局で保管できるなど、遺言を残すことがさらに身近になってきます。

これからの環境では、身近にお世話になる人が家族とは限りません。

今回は、いろんな想いを叶えられる「遺言書による遺贈」の方法について解説していきます。

遺贈準備 5つのステップ

ここからは、実際に遺贈を行うための準備を、5つのステップにわけて説明していきます。遺贈自体については下記記事でも詳しく説明していますのでご覧ください。

ステップ1.自分の財産を把握する

遺贈準備の第一歩として、まずは自分が保有している財産を把握しましょう。保有する全ての権利や義務が相続および遺贈の対象になります。

具体的には、以下のようなものが考えられます。忘れてしまっているものがないか、思い出してみましょう。

- 不動産(土地、建物など)

- 動産、貴金属(自動車、美術品、家財道具、宝石など)

- 金銭(現金、預貯金 、貸付金、家賃など)

- 権利(地上権、賃借権、著作権、特許権、登記請求権、引渡請求権など)

ただし、個人の一身にのみ属する権利(使用貸借契約における借主の地位、代理における本人・代理人の地位など)は引き継ぐことができません。

また、借金や連帯保証人などマイナスの財産や義務なども対象になりますので、後述のステップ3で遺贈方法を選ぶ際に注意が必要です。

ステップ2.誰に財産を譲りたいのか考える

遺贈では、配偶者や子どもなどの法定相続人以外を、受け取り手に指定することが可能です。

例えば、

- 長年お世話になった人

- 法律上の婚姻関係にないパートナー(事実婚、同性パートナーなど)

など自由に決めることができます。

「社会貢献として地域や社会の役に立ててほしい」という気持ちがある場合は、NPOなどに遺贈寄付を行うこともできます。NPO法人、公益法人、学校法人などの非営利組織への遺贈は相続税が非課税になるため、節税という点でもメリットがあります。

内閣府のホームページから、全国のNPO法人を検索できます。

ご自身で寄付先を選ぶことが難しい場合は、NPOを支援する組織である中間支援組織やコミュニティ財団に寄付することも可能です。

ステップ3.配分を考える

次に、財産の配分(=何を、誰に譲るのか)について考えてみましょう。いわば、ステップ1と2を線で結ぶ作業です。配分を考える際に重要になってくるのが、遺贈を行う方法です。遺贈には以下の2種類の方法があります。

1.包括遺贈(ほうかついぞう)

包括遺贈とは、相続財産の全部もしくは、分配の割合を明示して遺贈することを言います。

例えば、「財産の1/3を〇〇に遺贈する」「10%を〇〇に遺贈する」などです。

財産配分の割合に基づいた遺産分割協議が必要なため、トラブルになる可能性がある

配分された割合に応じて、借金などマイナスの財産も継承する必要がある

2.特定遺贈(とくていいぞう)

特定遺贈とは、相続財産のうちどの財産を譲渡するのかを明示して遺贈することを言います。例えば、「××の土地を○○に遺贈する」「○○銀行の預貯金を○○に遺贈する」などです。

遺言を記してから実際に相続するまでの間に、不動産や株券などの財産の価値が大きく変動した場合、思っていた通りの贈与ができない可能性があります(天災による損害、株価の下落など)。

ステップ4.税金や相続人遺留分について確認する

誰に何を贈与するかを決めたら、さぁ遺言書を作成!と思われるかもしれませんが、その前に、税金や遺留分について、必ずきちんと確認しましょう。

想定以上に税金がかかることや、トラブルを避けるために、とても大切なステップです。ここでは意識をしておきたい2点を紹介します。

1. 遺贈には相続税がかかる

遺贈には贈与税がかかる、と思われるかもしれませんが、実は遺贈には相続税がかかります。相続税には、配偶者および一親等の血族(両親、子どもなど)以外が財産を相続すると、相続税が2割加算されるという決まりがあります。

また、不動産を遺贈する場合も税金に注意が必要です。

不動産を取得する際にかかる税金に「不動産取得税」というものがありますが、法定相続人への相続であれば、不動産取得税はかかりません。一方、法定相続人以外に不動産を遺贈する場合、不動産取得税が発生してしまいます。

不動産の登記手続きの際に発生する「登録免許税」も、法定相続人への相続の場合が0.4%なのに対して、法定相続人以外への遺贈の場合は2%と割高になってしまいます。

2. 相続人遺留分に注意

相続人遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に認められている、最低限の遺産の取り分のことです(被相続人の兄弟姉妹や、相続放棄した人などには遺留分は適用されません)。

例えば、「法定相続人以外の〇〇に財産を100%遺贈したい」という意向があったとしても、法定相続人がいる場合には、法定相続人に一定の財産を受け取る権利があるため、この遺留分を侵害しないように留意する必要があります。

ステップ5. 遺言書を作成する

さぁ、ついに最後のステップです。ステップ1から4を踏まえて、実際に遺言書を作成しましょう。

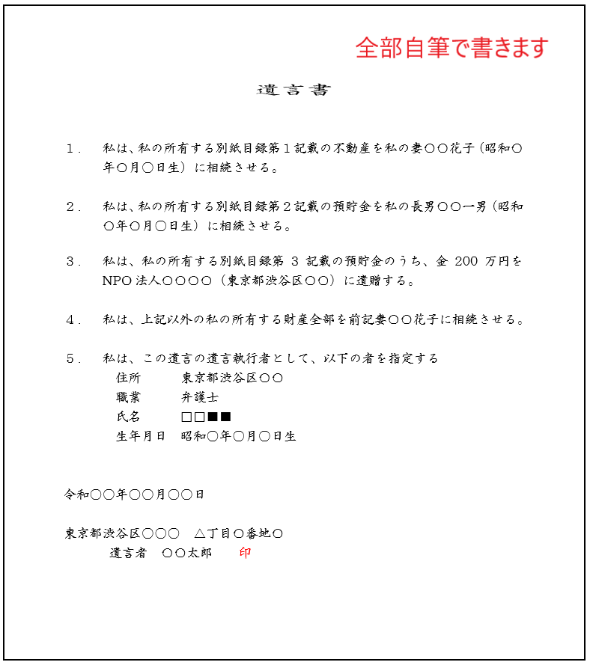

法定相続人以外に遺贈を行いたい場合、遺言書に下記項目を明確に記載します。

- 受遺者(遺贈の受け取り手)の名前もしくは法人名、および住所

- 受遺者の生年月日

- 遺贈する財産の割合(包括遺贈の場合)

- 遺贈する財産名(特別遺贈の場合)

遺言書作成時のよくある質問

以下に、遺言書作成時のよくある質問とその回答をご紹介しておりますので、ご参考にされてください。

- Q1. やはり遺言書は「公正証書遺言」にしたほうが良いのでしょうか?

- Q2. 相続法の改正で何が変わったのでしょうか?

- Q3. 自筆証明遺言書を法務局に預けると、どんなメリットがあるのでしょうか?

- Q4. 受遺者が先に亡くなった場合、遺言書はどうなるのでしょうか?

やはり遺言書は「公正証書遺言」にしたほうが良いのでしょうか?

一概には言えません。それぞれの違いを理解し、ご自身にあったものを作成しましょう。

遺言書には、基本的には「公正証書遺言」と「自筆証明遺言」がありますが、それぞれ以下のような特徴があります。

公正証書遺言

遺言者と公証人が打合せを重ねながら遺言書を作成し、完成後は公証役場にて保管されます。

■メリット

・遺言書が無効になる可能性が低い

・紛失や偽造のリスクがない

・相続人の負担が少ない(被相続人の出生から死亡までの全戸籍をそろえる必要がないなど)

■デメリット

・証人を2人手配する必要がある ※

・費用がかかる

※ただし、推定相続人や一定の親族など証人になれない人がいるので注意しましょう。

自筆証明遺言

遺言者が自分で文章、日付、氏名などを自書し、押印します。

■メリット

・自宅等で気軽に作成でき、いつでも変更できる

・費用がかからない

■デメリット

・法律上の要件を満たしていなければ、遺言書が無効になる可能性がある(①)

・紛失や偽造のリスクがある(②)

参考:公正証書遺言書作成にかかる費用

遺贈を行うためには、必ず遺言書を作成する必要がありますが、上記を見てわかるように、どちらの方法も、それぞれにメリット、デメリットがあります。

ただ、自筆証明書のデメリット①に関しては、弁護士などの専門家に相談しながら作成することで、無効になるリスクを軽減できます。また、デメリット②に関しては、2020年7月10日より法務省が遺言書を保管するサービスが始まるので、保管サービスを利用すると紛失や偽造のリスクをなくすことができます。

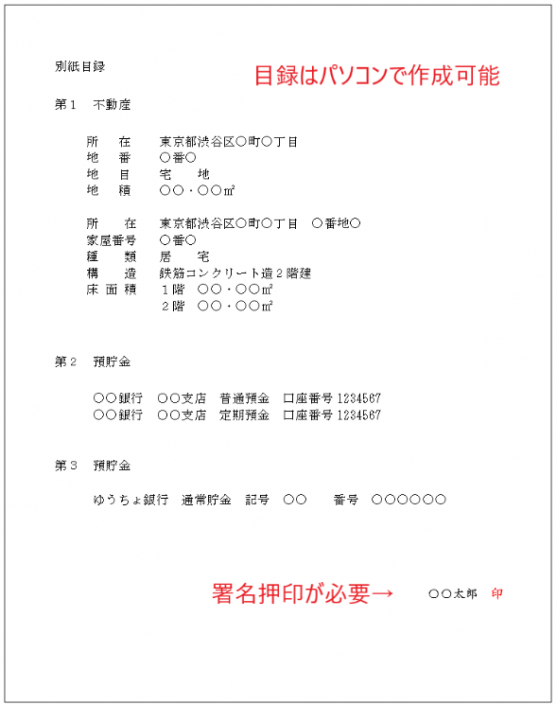

財産目録の作成が、パソコンでも可能になりました。

2018年、約40年ぶりに相続法の大きな見直しが行われ、

- 配偶者居住権を創設

- 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に など

相続に関する様々な制度が新設、改正されました。

その中でも特に注目すべき遺贈に関わる改正は「自筆証書遺言に添付する財産目録の作成が、パソコンでも可能になった」ことです(2019年1月施行開始済み)。

これまでの制度では、自筆証書遺言は、財産目録を含む全文を自筆で書く必要がありました。しかし、今回の改正で、財産目録は別紙として、パソコンで作成したり、通帳等のコピーを利用したりすることが可能になり、自筆証書遺言作成の負担が軽減されました。

自筆証明遺言書を法務局に預けると、どんなメリットがあるのでしょうか?

低コストで遺言書の紛失や偽造のリスクをなくすことができます。

2018年の法改正で新設された制度に「法務局が自筆証書遺言書を保管してくれる制度」があります。(2019年7月10日施行予定)

この制度を利用するためには、法務省所定の様式に従って遺言書を作成すること、手数料がかかることなど、多少の手間はかかりますが、法務省に預けることで、遺言書の紛失や偽造のリスクをなくすことができる、非常に便利な制度です。

他にもこの制度のメリットとしては、

- 遺言を預ける際に、法務局の保管官の確認が入るので、日付、署名もれなどのミスを発見できる可能性がある

- 相続開始後に、遺族が、遺言の有無を検索し、閲覧や、写しを取り寄せたりするもできる

- これまで自筆証明遺言の場合、遺族が裁判所で検認してもらう必要があったが、法務局に預けた場合は検認が不要になる

などがあげられます。

遺言は無効になり、受遺者の相続人が受遺する権利を引き継ぐことはできません。

遺贈のための遺言書が用意されていても、遺贈者より受遺者の方が先に亡くなっている場合もあります。受遺者が先に亡くなった場合、その遺言は無効になります。受遺者の相続人が受遺する権利を引き継ぐことはできません。

そのような事態が考えられる場合は、「遺言書の死亡前又は遺言者と同時に死亡したときは、○○に遺贈する」というような予備的条項も遺言に追記しておきましょう。

最後に

今回は、実際に遺贈を行うために必要な準備について、5つのステップに分けて解説しました。

遺贈に対して「制度が難しそう」「手続きが煩雑そう」といったハードルを感じている人も多いかもしれませんが、きちんと順を追って準備していけば、誰にでも利用できる仕組みです。

遺言書の作成自体も決して難しいものではないので、以下の記事を参考にぜひ執筆してみてください。