無事、遺言書保管手続の予約もでき、自筆証書遺言も作成しました。

申請書も必要書類も用意したので、予約日に東京法務局へ手続に向かいます!

これまでの経緯は以下の記事でご確認ください。

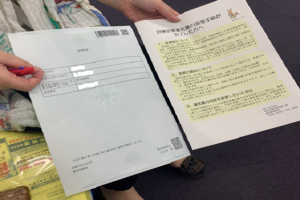

前日には以下のような予約確認のリマインドメールが届きました。

きちんと手続き予約が受理されているんだということが分かって安心ですね。

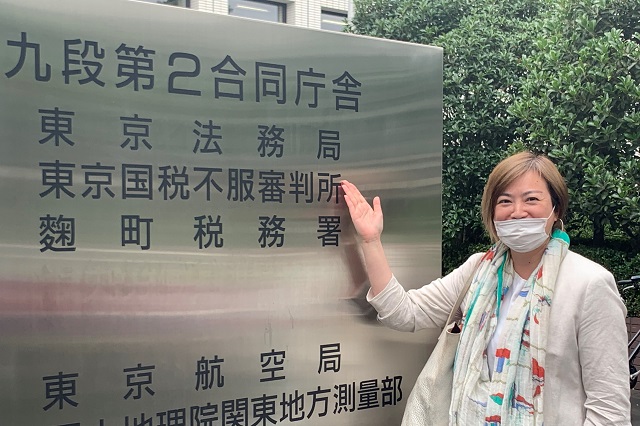

いよいよ東京法務局へ!

東京法務局の最寄り駅は日本武道館で有名な九段下駅です。

九段下から竹橋に向かって歩いていくと合同庁舎が3つ並んでいます。そのうちの真ん中の九段第二合同庁舎が東京法務局です。

こちらは手前の千代田区役所(九段合同庁舎)です。

この更に奥にあるのが、東京法務局(九段第2合同庁舎)です。

収入印紙を買おう

手数料を納めるのに3,900円分の収入印紙を準備する必要があったのですが、忘れてしまいました。

受付で買える場所を確認すると、地下一階のヤマザキでショップで購入できるとのことでした。

登記申請のフロア(3階・4階)でも購入できるようです。もし購入を忘れてしまっても安心です。

いざ、保管所へ!

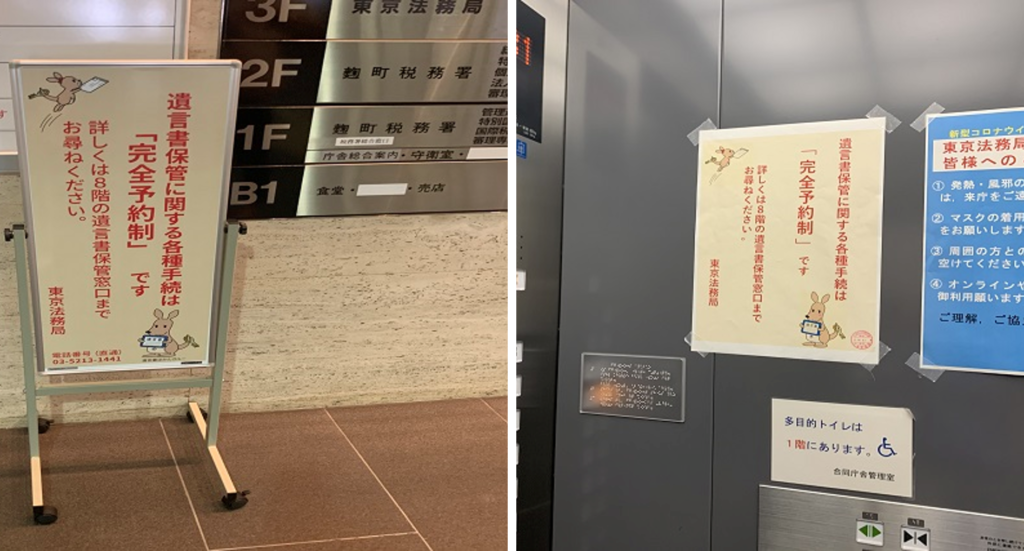

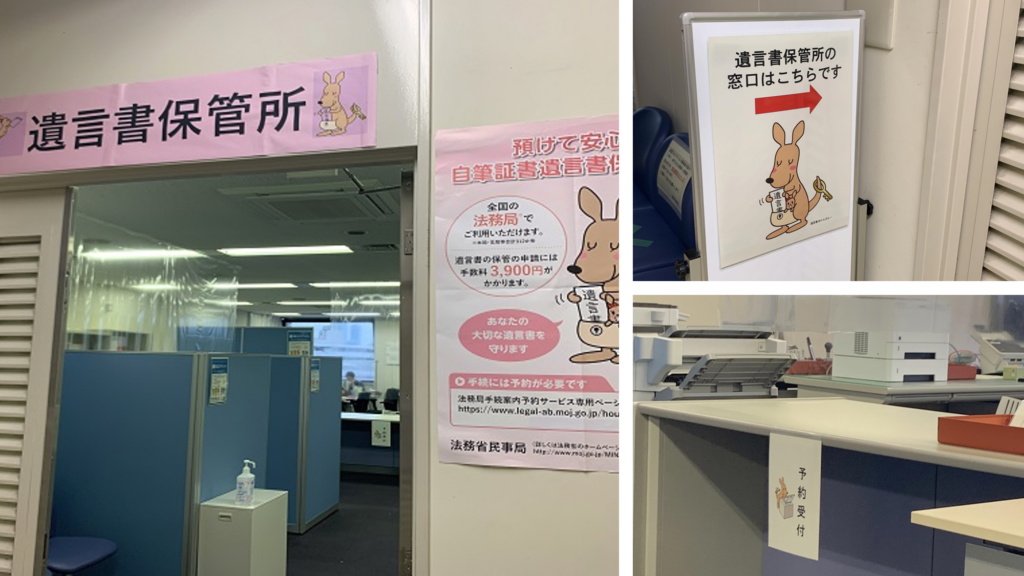

遺言書保管窓口は東京法務局の8階です。

遺言書保管手続が始まったばかりなので各所に案内が貼ってあり、「完全予約制」であることが強調されています。

9時からの予約だったのですが、私以外の予約者の方はもう一組しかいなかったので、1枠1時間に2名の予約のようです。

入口で「印紙貼らなきゃ―」と慌てていたところ、「印紙はまだ貼らないくても大丈夫ですよ」と職員の方に教えていただきました。予約時間少し前でしたが、朝一番の枠だったこともあり、先に中に入れてもらえました。

用意した書類

今回申請に持参した書類は以下のとおりです。

-

- 自筆証書遺言

- 遺言保管の申請書

- 本籍の入った住民票の写し

- パスポート

- 3,900円分の収入印紙

事前準備については以下の記事もご参照ください。

遺言書保管手続の具体的な流れ

法務局内の遺言保管所に入ってからの流れは以下のとおりです。

この時点でまだ保管できるかわからないので手数料納付用紙に収入印紙は最後に保管できることが確認できてから貼りました。

その間に今回の遺言保管手続についてのアンケートがあります。 不備があれば都度呼ばれて修正箇所と修正方法を教えていただき、その場で修正します。

以上が遺言書保管手続の流れです。要した時間は、予約確認から最後の保管証をいただくまでに約50分くらいでした。

私はこの時に自分の自筆証書遺言をコピーしていなかったことに気づいたので、皆さんもくれぐれもお気を付けください。

遺言保管後に発生する手続き

今回初めて自筆証書遺言を作成し、法務局に保管を申請してきました。

もし保管後に、遺言者や受遺者、遺言執行人の連絡先住所が変わってしまったり、預けた遺言書を変更したい場合にはそれぞれ手続きが必要になります。これらは自主管理になるので、変更があった場合は自分でそれらの変更手続きを行わねばいけません。

今回の遺言保管後に遺言者、相続人それぞれにどのような手続が必要なのか確認しておきましょう。

【遺言者の手続き】

- 遺言書を預ける

- 遺言者の住所や名前等の変更届け出る

- 預けた遺言書を返してもらう

- 遺言者が預けた遺言書を見る

【相続人の手続き】

- 相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する

- 相続人等が遺言書が預けられているかを確認する

- 相続人等が遺言書を見る

実際に保管手続を行ってみて

民法改正のきっかけもあり、今回初めて自筆証書遺言を作成し、法務局に保管手続を行ってきました。

新しい制度であると同時にコロナ対策も必要な時期なので、職員の方も慎重かつ親切に対応していただいた印象があります。

これまで遺言書を遺すのは資産家のみで自分には全く関係がないと思っていましたが、実は私のような子供のいないおふたりさま夫婦世帯やおひとりさま世帯こそ遺言書を遺す必要があると感じました。

おふたりさまやおひとりさま以外にも、熟年離婚や再婚、遺産分割について残しておいた方がいい方は自筆証書遺言の作成、保管をおすすめします。