- 要介護認定とは介護サービスを受けるために必須の手続き

- 要介護認定基準時間とは「どのくらい介護が必要か」を時間であらわしたもの

- 要介護認定は聞き取り調査・コンピューター判定・審査会の話し合いで決定される

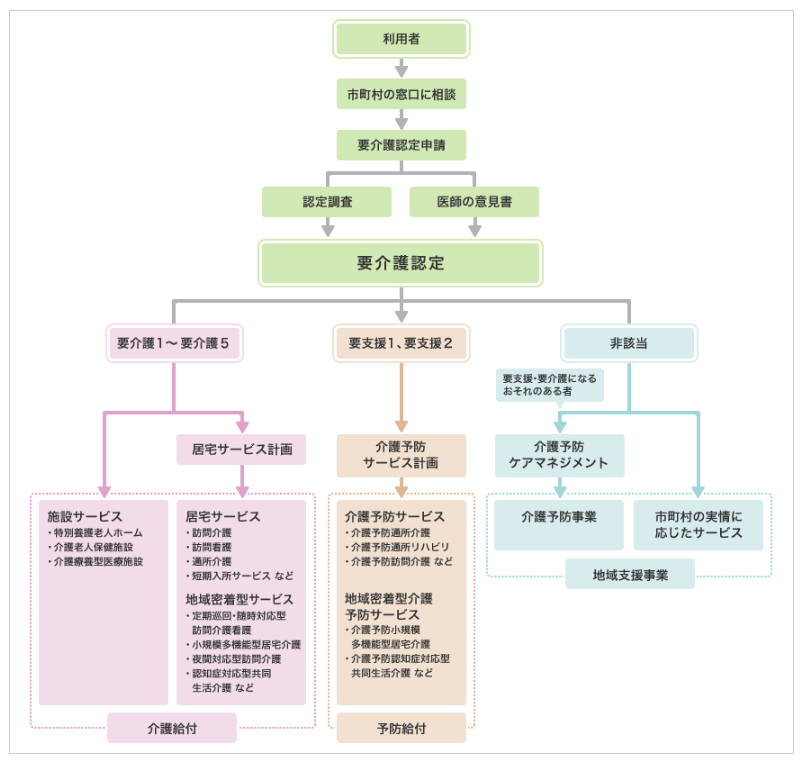

- 要介護認定で決定した区分に基づき介護サービスが受けられる

介護を必要とする人の状況はそれぞれ異なるため、すべての要介護者に過不足なく介護を提供するためには、それぞれの要介護者に必要な介護レベルを把握する必要があります。

心身の状態が衰えてきた高齢者等が、本当に介護を必要としているのか、どのくらいの介護が必要なのかを見極める判定が「要介護認定」です。

今回は要介護認定について解説します。

要介護認定とは

要介護認定とは、介護サービスを受けるときに必要となる手続きのことです。

とはいえ、単に介護サービスを受けるだけであれば、要介護認定は必ずしも必要ではありません。

要介護認定とは介護サービスにかかる費用の一部を、国の福祉制度である介護保険制度に負担してもらうために必要となる認定です。

介護に関する用語はいろいろあるため、馴染みがない人にはわからない用語も多いでしょう。要介護認定以外にもわからない用語があるときには以下の記事でも調べられます。

要介護認定の仕組み

昨今の超高齢化により、介護を必要とする高齢者の数は増加しています。

限られた財源の中でできるだけ多くの人に適切な介護サービスを提供するためには、それぞれの要介護者の状態にあわせて「どの介護サービスがどのくらい必要が」を見極めなければいけません。

要介護認定とは、各自治体が介護保険の適用申請を行う高齢者に対して、どのくらい介護サービスを必要としているかを把握するために行われています。

画像引用:厚生労働省|介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ

要介護認定基準時間とは

介護を必要とする人が、どのくらい介護を必要とするかを時間であらわした数値を「要介護認定基準時間」と呼びます。

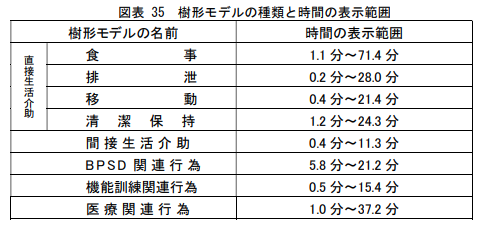

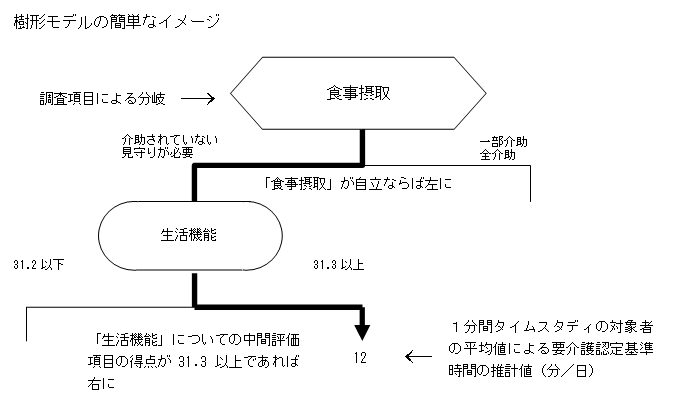

介護の手間や難しさは、そのままでは数値化できません。要介護認定では高齢者が生活する上で行う各行為に必要な医療・ケアをそれぞれ洗い出し、後述する樹形モデルにあてはめて要介護認定基準時間を算出しています。

画像引用:厚生労働省|要介護認定 介護認定審査会委員テキスト2009改訂版

要介護認定のメリットとデメリット

要介護認定を受ける高齢者とその家族には、以下のようなメリットとデメリットが発生すると考えられます。

メリット

要介護認定を受けるメリットは、言うまでもなく介護サービスに介護保険が適用できて、介護費用が軽減する点です。

メリットというよりも、介護サービスを受ける高齢者とその家族には必須の存在です。

デメリット

要介護認定のデメリットは、認定までにある程度の手間がかかる点です。

認定のためには高齢者本人や家族への聞き取り調査などが必要となるため、家族が遠方に住んでいる場合には帰省の必要などがあります。

また、要介護認定の申請を持ちかけられた高齢者の中には、自分にはまだ介護の必要がないと怒り出す人もいるかもしれません。

要介護認定を本人に打診するときにはプライドを傷つけないように、慎重に声かけする必要があります。

要介護認定を受けるには

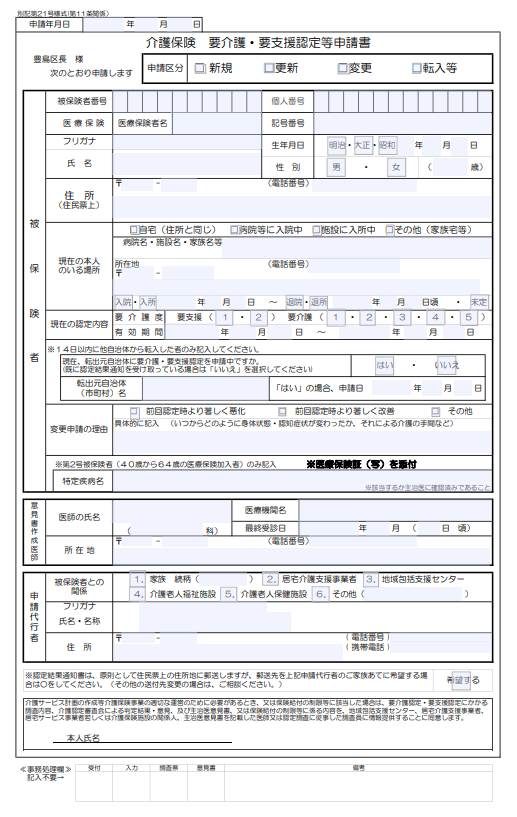

要介護認定を受けたい人は、市区町村役場の窓口に「介護保険 要介護・要支援認定等申請書」を提出して申請します。申請書の名称は自治体により異なる場合があります。

画像引用:豊島区|[申請書ダウンロード]介護保険要介護認定・要支援認定申請関係書類

申請書の書き方や申請方法がわからないときには、申請者本人が住む地域を管轄する地域包括支援センターで相談しましょう。

地域包括支援センターとは地域で暮らす高齢者の健康的な生活を支えるために各自治体が主体となって運営している組織です。いま介護を必要としていない高齢者に関する相談もできます。

地域包括支援センターについては以下の記事で詳しく解説しています。

要介護認定の実施方法

要介護認定は、以下の3ステップで実施されます。

STEP1:概況調査

STEP2:コンピューターによる一次判定

STEP3:介護認定審査会による二次判定

以下からはそれぞれのステップについて説明します。

STEP1:概況調査

認定調査員が申請者の自宅などを訪問し、申請者本人が実際に生活している様子を確認しながら本人や家族に対して聞き取り調査を行います。

概況調査について詳しくは以下の記事をご覧ください。

STEP2:コンピューターによる一次判定

概況調査の結果をもとに、コンピューターシステムが申請者の要介護認定等基準時間を算出します。この方法は「樹形モデル」と呼ばれています。

コンピューターシステムには過去に介護老人福祉施設などに入所していた高齢者3,500人のデータが「1分間タイムスタディ・データ」として保存されています。

コンピューターによる一次判定ではその中から、要介護認定の申請者と心身の状況がもっとも近い高齢者のデータを探しだして要介護認定等基準時間を推定します。

STEP3:介護認定審査会による二次判定

一次判定の結果をもとに各自治体が設置している介護認定審査会のメンバーが話し合い、人間の目による二次判定を行います。

介護認定審査会のメンバーは医師・看護師・保健師・社会福祉士・ケアマネジャーなど介護の専門家で構成されています。

話し合いの際には聞き取り調査結果と一次判定結果だけでなく、かかりつけ医の意見書なども参考にされます。

FINISH:要介護度の決定

介護認定審査会の話し合いによる二次判定が最終的な結論となり、申請者の要介護度が決定します。

要介護認定の申請をしてから要介護度が決定するまでの期間は、ほとんどの自治体で1ヶ月程度です。

要介護認定の完了後に介護保険が適用可能に

要介護認定の結果通知書が到着すると、そこで初めて介護保険を使った介護サービスが利用できるようになります。

どのような介護サービスを利用するかはケアマネジャー(介護支援専門員)と相談して検討します。ケアマネジャーの探し方は以下の記事を参考にしてください。

要介護度の有効期間

要介護認定によって決定した要介護度の有効期間は、初めての認定では原則6ヶ月間、更新の場合は原則12ヶ月間です。

介護認定審査会の意見によっては、有効期間が3ヶ月~36ヶ月間に変更する場合もあります。

要介護認定を受けた後にやること

要介護認定がおりた後には、以下のようなことができます。

自宅で介護を受けたい人

ホームヘルパーやデイサービスなどの介護サービスを利用しながら引き続き自宅に住み続けたい人は、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、ケアプランに基づいた居宅介護サービスの利用申請をします。

ケアプランの作成には費用はかかりません。詳しくは以下の記事をご覧ください。

介護施設への入所を希望する人

自宅を離れて介護付き有料老人ホームなどの介護施設に入所したい人は、ケアマネジャー経由ではなく独自に介護施設への入所申し込みを行います。

各介護施設では介護保険が適用された後の費用を入所者や家族に請求します。

介護施設の種類や選び方は以下の記事を参考にしてください。

認定結果に不満がある人

要介護認定で想定していたよりも低い要介護度に決定され、結果に不満がある人は区分変更の申請や不服申し立てができます。

要介護度によって利用できる介護サービスと利用できない介護サービスがあるため、実態と認定結果が大きくズレているときには変更申請や不服申し立てをしてみましょう。

要介護認定の変更申請・不服申し立てについては以下の記事を参考にしてください。

まとめ

今回は要介護認定について解説しました。

要介護認定は、介護保険を使って介護サービスを受けるときには絶対に必要になる手続きです。

介護が必要なすべての高齢者が適切な介護サービスを受けられるように、要介護認定について理解しておきましょう。