- 認知症は判断能力が低下するので法律行為が行えなくなる

- 認知症の人が書いた遺言書は「認知症が先か」「遺言書が先か」で大きく違う

- 認知症の進行度合の指標は3つ(長谷川式認知症スケール・要介護度・診断書)

- 遺言書を残したい場合は認知症になる前の作成がおすすめ

認知症になった人は判断能力が低下するため、契約などの法律行為が行えなくなってしまう場合があります。

将来的な相続に備えて遺言書の作成をしたい、または高齢の親に遺言書を作成してもらいたいというときに疑問に思うのは、認知症の人が書いた遺言書は認められるのかという点です。

さらに、自身や親が以前から遺言書を準備しておいても、本人がその後に認知症にかかると遺言書は無効になってしまうのかという点も気になります。

今回は認知症と遺言書との関係性について解説します。

民法上で遺言の効力が認められる人

遺言によって財産の相続先を指示できる人は、民法では以下2つの条件を満たす人と定められています。

高齢者の場合、上記(1)に関しては何ら問題はありませんが、(2)に関してはその人ごとに状況が異なり、認知症の人が「遺言の能力を有する」かどうかが争点となります。

認知症の人が書いた遺言書は有効?無効?

認知症になると判断能力や意思決定能力が低下しますが、認知症の人は遺言により相続の指示が行えなくなってしまうのでしょうか。

この場合、まずは遺言と認知症の順番を考える必要があります。

- 遺言書を書いてから認知症になった(遺言が先)

- 認知症になってから遺言書を書いた(認知症が先)

それぞれの場合にどうなるかを以下で確認しましょう。

遺言書を書いてから認知症になった人

遺言書を書いた時点では認知症にかかっておらず、その後認知症になった(遺言が先)人の場合、その人が残した遺言は有効だと考えられます。

民法963条による遺言能力は「遺言をする時において」とされていますので、遺言時にその能力があれば効力が取り消しにはなりません。

認知症になってから遺言書を書いた人

認知症の診断がくだされたからと言って、ただちに遺言等の意思決定がすべて行えなくなるわけではありません。

認知症があまり進行しておらず、まだ十分に判断能力が残っているような状態で書いた遺言書であれば、法的にも有効だと判断されるケースがあります。

ただしこの場合には、遺言書を書いた時点では間違いなく判断能力があったとの証明が求められます。

しかし認知症の程度が進み、重度の認知症患者と見なされるようになった後では、遺言書を書いたとしても法的には無効と判断されるケースがほとんどです。

遺言が認められる認知症進行度の基準

では、どのくらい認知症が進行すると、遺言が認められなくなる可能性が出てくるのでしょうか。

認知症の進行度合いは、主に以下3つの指標を元に判断されます。

- 長谷川式認知症スケール

- 要介護度(認知症高齢者の日常生活自立度)

- 医師の診断書

上記(1)~(3)は、それぞれの指標のどれか1つを採用して判断するのではなく、3つの指標やそれ以外の要素も加味して総合的に判断されるのが一般的です。

長谷川式認知症スケール

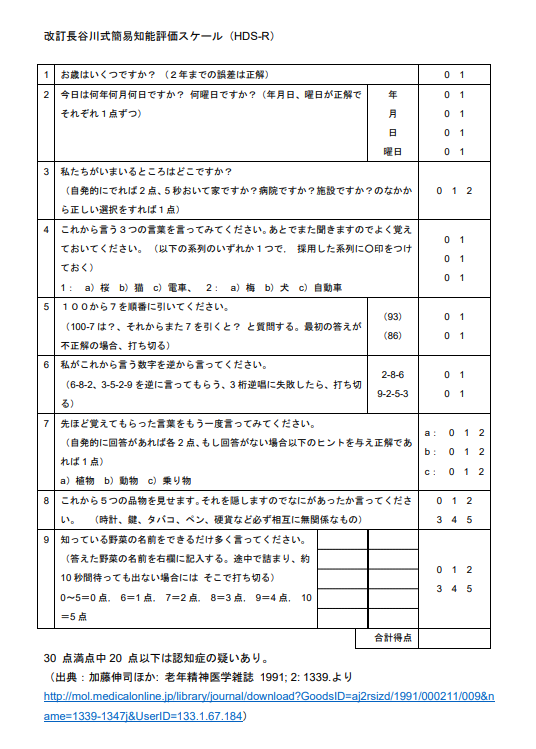

長谷川式認知症スケールは、現在日本でもっとも多く用いられている認知症検査の方法です。

かつては「長谷川式簡易知能評価スケール(1991年HDS-Rと改訂)」との名称でしたが、当時使われていた痴呆症の症名が認知症と改称されたのに伴い、長谷川式認知症スケールの名称に変更されています。

実際には多くの医師が今でも「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」を用いて検査を行っています。

画像引用:一般社団法人日本老年医学会|改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

検査は医師等による聞き取りの形式で行われ、上記表の点数を合計し、20点以下の場合には認知症が疑われます。

◎認知症進行度別の平均点

| 健常 | 24.3点 |

| 軽度認知症 | 19.1点 |

| 中等度認知症 | 15.4点 |

| やや高度認知症 | 10.7点 |

| 高度認知症 | 4.0点 |

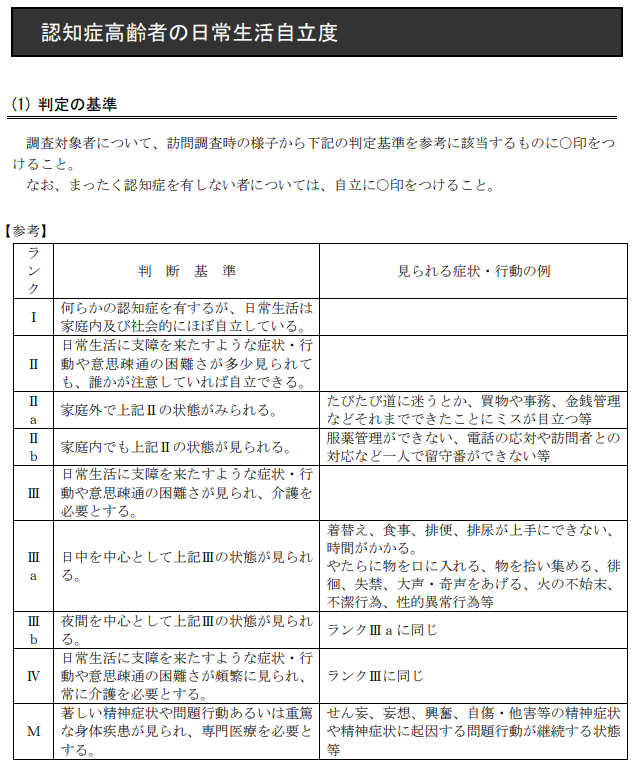

要介護度(認知症高齢者の日常生活自立度)

介護保険の要介護認定基準となる日常生活自立度も参考になります。

日常生活自立度の判定は身体的な自立度(寝たきり度)と認知症高齢者に分けられますが、この場合基準となるのは認知症高齢者の日常生活自立度です。

画像引用:厚生労働省|認知症高齢者の日常生活自立度

遺言の有効性は、過去の判例では日常生活自立度がⅠ~Ⅱbまではおおむね有効との結果が出ています。

医師の診断書

医師が見た患者の精神状態やMRI画像による脳の萎縮度合いを元に作成する診断書も遺言の有効性を判断する指標となります。

なお成年被後見人となっている認知症患者が何らかの理由により一時的に判断能力を回復し、その状態で遺言をする場合には、2名以上の医師の立ち会いが必要です。

認知症と遺言書をめぐる裁判所の判例

相続に際しては金銭の行方をめぐり、争いの元にもなりがちです。

遺言書が元で相続人同士のトラブルに発展した場合に、遺言書の形式に問題はないか、特に認知症患者が書いた遺言書は有効か無効かをめぐって日本各地の裁判所で相続争いが行われています。

ここからは実際の裁判所の判決を元に、認知症患者の遺言等の意思決定が有効になった判例・無効になった判例を見ていきましょう。

無効となった判例

認知症のために自筆証書遺言が作成できたはずがないとして、遺言書が無効になった判例をご紹介します。

事件番号:平成16(ワ)248

事件名:遺言無効確認請求事件

裁判年月日:平成17年9月27日

裁判所名:松山地方裁判所

この裁判では、被相続人Eが書いたとされる自筆証書遺言について、認知症が進んでいたために文字を書くことはできなかったのでは?と、自筆証書遺言の形式要件を満たしているかどうかを争点として裁定されました。

Eが遺言書を書いたとされる年に行った長谷川式認知症スケールの結果は8点です。10点以下の場合には「やや高度」の認知症が疑われます。

最終的に上記の点数と医師の診断書が決め手となり、被相続人Eが自筆証書遺言を書くことが不可能だったとして遺言書無効の判決が下されています。

有効となった判例

今度は逆に、認知症の人でも意思決定能力に問題はなかったとして、生前に行った養子縁組が有効になった判例をご紹介します。本件では遺言書の存在はありませんが、養子の場合は遺言書がなくても法定相続人として認められます。

事件番号:平成23(家ホ)1

事件名:養子縁組無効確認請求事件

裁判年月日:平成24年5月31日

裁判所名:長野家庭裁判所 その他

この裁判では、被相続人Aが生前に養子縁組をしたDに財産の相続をさせるかについて争われました。

被相続人Aは養子縁組をする3年前に認知症と診断されましたが、その時点での長谷川式認知症スケールの結果は20点でした。また、同時期の介護認定では認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱaとの結果が出ています。

この裁判では認知症になってから養子縁組までの間に、どの程度認知症が進行したかが争点となりましたが、結論としては主治医や司法書士、市役所職員等の聞き取り調査結果に基づき、養子縁組が有効であるとの判決が下されています。

遺言を残したい人は認知症になる前に作成を

上記でわかるように、認知症になった人が遺言書を作成しても、遺言の効力が認められるかどうかは未知数です。

死後に備えて遺言書を作成したい、もしくは両親に遺言の準備をしてもらいたい人は、認知症にかかる前に作成した方が良いでしょう。

また、その場合には自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にするのがおすすめです。公正証書遺言は公証人が2名の証人の立ち会いの元に遺言書を作成しますので、遺言者の信憑性が増します。

公正証書遺言であれば確実に認められるとまでは言えませんが、より確実な遺言を残したい場合には検討してみましょう。

まとめ

今回は認知症の人が遺言を残していた場合、その遺言が法的に認められるかどうかについて解説しました。

認知症は高齢者になれば誰もがなり得る病気です。終活で遺言書の作成を考えている人は「いつか」ではなく、認知症になる前の「今すぐ」に準備を始めましょう。